今日から地域調査入門Eの巡検です。1日目は、曇り空の中、乗鞍高原を歩きました。レンゲツツジが満開、民家に植えられたルピナスも満開です。乗鞍岳には、まだ雪が残り、いい季節に来ることが出来ました。

今日から地域調査入門Eの巡検です。1日目は、曇り空の中、乗鞍高原を歩きました。レンゲツツジが満開、民家に植えられたルピナスも満開です。乗鞍岳には、まだ雪が残り、いい季節に来ることが出来ました。

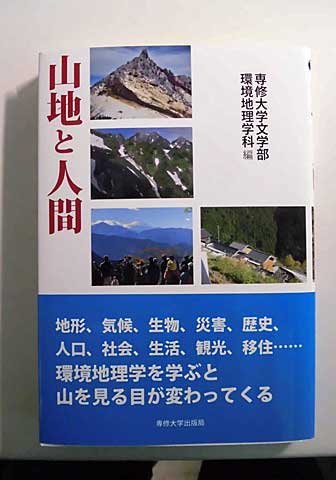

専修大の高岡先生より、専修大学出版局より刊行された『山地と人間』をいただきました。専修大の地理学教室の教員がそれぞれの専門領域から山地のトピックを1章ずつ執筆されています。山地の地形、気候、植生、災害という自然地理学の視点だけでなく、古代・中世の山の暮らし、林野利用、山村の人口、登山、山への移住という過去から現代に至る人文地理学の視点で山地を舞台にした人の行動も一冊にまとめられています。

山地という空間を様々な視点から総合的に捉える、地理学ならではの書であると思い、植生だけでなく、登山を楽しみ、山村の景色にも癒やされるものとして、興味深く読ませていただきました。

すでに、オリエンテーションは始まっていましたが、今年度の入学式を向かえました。

東京都立大学での学会2日目です。牧野標本館は、植物学の聖地ではありますが、土日は休館のため、入口の写真です。なお、学会期間中を含む3月28日まで向かいの牧野標本館別館TMUギャラリーで「地理学研究と地図:東京都立大学地理学教室所蔵地図展」が行われていました。面白い地図もたくさん展示されていました。

なお、4月3日(月)からNHK朝ドラ「らんまん」は、牧野富太郎が主人公です。牧野標本館の入口にもポスターが貼られていますが、窓枠が掛ってしまっているのが、ちょっと残念。

午後から文学部の卒業式です。無事、卒業できる皆さん、おめでとうございます。

昨日の研究発表会の続きで、今日は同志社大の本岡先生のご案内で、湊川沿いを巡検しました。堤外地(河川敷)の不法利用について『「不法」なる空間にいきる―占拠と立ち退きをめぐる戦後都市史』(2019年、大月書店)にもまとめられている場所の現在を見て歩きました。

市営地下鉄の長田駅から、歩き始めて新湊川の三面張り河道の深さに驚きました。ここは後半で訪れる旧湊川から明治時代に河川の付け替えが行われた部分です。ここから川に沿って下流に下っていきます。この辺りは、阪神・淡路大震災で大きな被害が出た地域でもあります。慰霊碑や震災遺構に立ち寄りながら、山陽本線の海側に、本岡先生の研究の中心地があります。

今はこのようになっていて、その痕跡は分からなくなっていますが、1970年ころまでは、ここに町があったそうです。ここから、長田のディープな商店街を通って、その途中で、そばめし、お好み焼きのお昼を食べました。

新長田駅から地下鉄で湊川公園駅に移動して、明治以前の湊川の流路に作られた商店街を歩きます。もともと六甲山地から神戸港に流れ込んでいた湊川でしたが、港に堆積物をもたらすことや天井川による洪水の多発によって、付け替えられました。後には商店街が伸びています。

このあたりの水害の話題は、北海学園大の谷端さんが論文をまとめています。

新湊川との付け替え点を観察してから、商店街~福原の歓楽街~新開地とたどってJR神戸駅で解散となりました。普段はなかなか歩くことのない神戸の街を見ることができました。

2023年1月28日・29日に久々に、対面で竹林景観ネットワークの研究集会を行います。 発表・参加申込開始しました。

鳥居代表のご講話を中心にしておりますが、研究発表も3~4件できるように考えております。

下記の通り、竹林景観ネットワーク第30回研究集会&エクスカーションを2023年1月28日~29日に京都で対面&オンライン形式で行います。

2023年1月28日(土) 研究発表会・懇親会(対面&オンライン)

2023年1月29日(日) エクスカーション(対面のみ)

■研究発表会

日時:2023年1月28日(土)13:30~17:00

開催方法・場所:森林総合研究所関西支所会議室、およびZoomを利用したオンライン形式のハイブリッド形式。対面は定員30名

参加費:対面の方は500円

プログラム:発表者受付中(2023年1月14日までにお申し込み下さい、4-5件ほど)

今回は、当ネットワーク代表、森林総研関西支所の鳥居厚志さんによる講話(竹にまつわるこれまでの話、将来に期待したい話など)が予定されています。

■懇親会

感染症蔓延防止の観点からオフィシャルでの開催はいたしません。

■現地見学会(エクスカーション)

日時:2023年1月29日(日)9:00 -15:30頃

場所:京都府内(マイクロバスで移動の予定)

参加費:3,000円(予定) 定員は25名

見学場所は、京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー、ぽれぽれらんど、木津川の玉水橋周辺を予定しています。

竹蛇籠や中聖牛の見学(製作体験も)と最近の竹利用に関する見学です。

悪天時の際のスケジュールは検討中です。

【参加・発表申込み】

発表の申し込みの締め切りは2023年1月14日(土)です。懇親会・エクスカーションの申し込みは1月21日(土)です。定員に達し次第、閉めさせていただきます。

研究集会への参加は、前日までにお申し込み下さい。準備でき次第、ZoomのURL等をお送りします。

発表形式は対面での口頭形式とします。各自のパソコンもしくはタブレット端末でPowerPoint、Acrobat等のプレゼンテーションソフト等の画面を共有して、発表を行っていただきます。発表時間は、質疑を含めて20分程度を予定しています。ポスター発表も歓迎です。発表者の希望によっては、休み時間にポスターセッションを開催します(対面の方のみご覧いただけます)。

下記URLよりお申し込み下さい。

https://docs.google.com/forms/d/1OEz4OrC-RUVwrUvuWEGT-SuCCTBTnhIWl2Of53Tl3Nw/

竹林景観ネットワーク第28回研究集会を、以下の通り開催します。

日時:2021年12月26日(日)

開催方法:オンライン

プログラム

12月26日午後 研究発表会

発表申込の方法、締切りについては、おって連絡させていただきます。

このほか、オンラインでの交流会の実施も検討しております。